【現役外科医師監修】脊椎固定術とは。どんな方に向く術法なの?具体的に何をやるの?そんな疑問を解消します!

カテゴリー:

椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、すべり症など、脊椎疾患は多種多様です。

その治療も様々ですが、今回はよく提案される脊椎固定術に関して解説します。

脊椎固定術とは

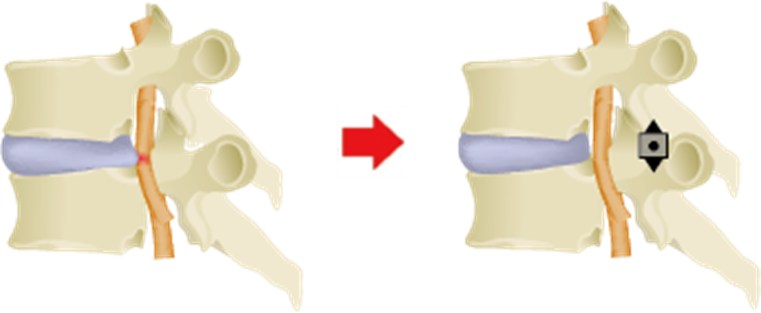

脊椎固定術は、脊椎が不安定である場合、または他の手術で不安定になる可能性のある場合に、上下の背骨をボルト等で固定して安定させる手術です。

脊椎固定術の適応

固定術は椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、すべり症や分離症、圧迫骨折、側弯症など、幅広い疾患に適応されます。

論文では、腰椎変性疾患で固定術の適応に関する明確な基準がなく、一般的には「①腰椎すべりや椎間動揺性が術前より顕著な不安定性腰椎、②椎間板由来の難治性腰痛、③脊椎バランスが不良で矯正を要する症例、④手術により医原性椎弓分離や椎間関節切除を必要とし術後脊椎指示性が低下する症例など」の場合に固定術が提案されるといいます。*1

*1 参照元:高橋敏行ほか「腰椎変性疾患における脊椎固定術—最新固定技術を含めた適応と方法—」『脳神経外科ジャーナル』第24巻5号2015年。

脊椎固定術の術式

腰部の脊椎固定術は全身麻酔にて実施されています。手術時間は1時間~ですが、術式は二通りあります。

後方椎体固定術(PLIF)

ヘルニアのある椎間板または潰れてしまった椎間板を摘出した後、上下の背骨を固定する術式です。

背中に皮膚を切開します。固定する椎間の数によって切開の長さは異なりますが、一般的には3㎝~の切開となります。

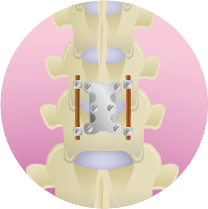

背骨の後方にある棘突起を切除し、椎弓の一部も切除します。脊髄をよけながら椎間板を摘出します。摘出した椎間板の代わりに、患者自身の骨を使用したケージを挿入します。その後、上下の椎間の椎弓の根部にドリルで穴をあけてスクリューとロットを入れてネジで固定します。

経椎間孔椎体間固定術(TLIF)

片側の椎間関節を切除して椎間孔を広げてから、椎間板を切除する術式です。

背中に皮膚切開を行い、腰椎の片側の椎間関節を切除し、椎間孔を広げます。椎間板や椎体の骨棘を切除して神経の圧迫を解除します。ケージと呼ばれる人工物を挿入した後、椎間をスクリューとロットとネジで固定します。

上記のPLIFと比べれば、筋肉をはがすことが少なく、失血が少ないですが、高度な脊柱管狭窄症に対しては適応外となります。

脊椎固定術の効果とリスク

脊椎固定術は、脊椎の安定化をはかるために有効な手術です。

しかし、それと同時に、腰部の動きが制限されます。

侵襲が大きい手術であり、入院期間も1~2週間で長いです。

固定術の合併症

・体に入る金属のスクリューなどの折損

・脊髄や神経の損傷による麻痺

・隣接の椎間板などに負担が増加してそこにヘルニアや脊柱管狭窄症が発生する

・手術した部分に膿がたまる恐れがある

・血腫形成による神経麻痺

・骨粗鬆症で骨が弱い場合は固定した背骨がつぶれてしまう

固定術が怖いという方に

ボルトや棒の埋め込みが怖いという方も少なくないでしょう。

より低侵襲な治療をご希望の方は当院のセルゲル法・フローレンス法・Qフローレンス法をご検討ください。

3つの治療とも局所麻酔で行われ、入院が必要ない日帰りで受けられます。

セルゲル法

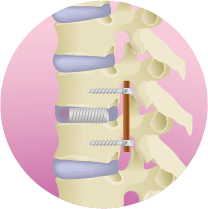

セルゲル法は損傷した椎間板を修復する治療です。

椎間板のひび割れ部分を埋める薬剤を注射し、それがゲル状になってひび割れを補綴するため、更なる椎間板の変性を防ぎ、根本的な治療となり得ます。

椎間板のボリュームが減少することがなく、治療後に薬剤がゲル状のインプラントとして椎間板に残りますので、椎間板が温存されることが特徴です。

セルゲル法は腰部の椎間板変性にも頚部の椎間板変性にも適応されます。

フローレンス法

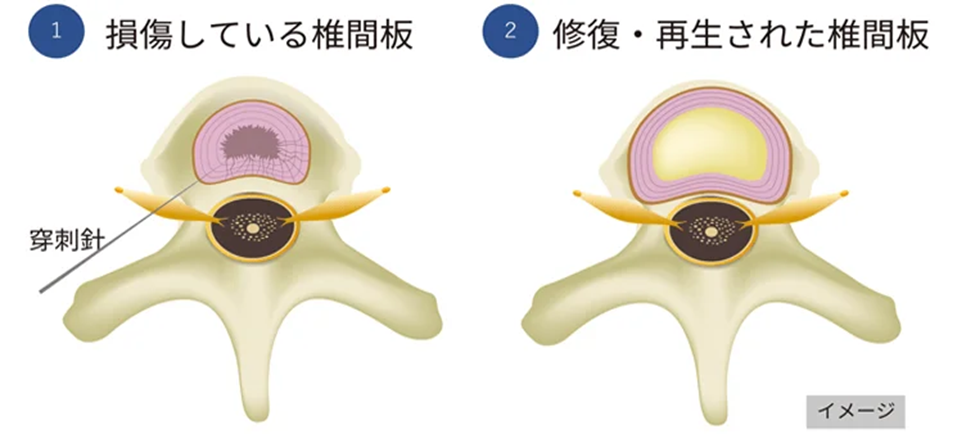

椎間板の変性が進んで、脊柱管狭窄症、すべり症なども併発している場合は、フローレンス法が適応されます。

特殊なスペーサーを腰椎の棘突起の間に入れることで脊柱の回旋や屈曲を維持しながら、椎体の安定化を図り、脊柱管を広げて、椎間板の突出を抑えて黄色靭帯肥厚を軽減できます。狭くなっていた脊柱管が広がることにより、痛み・しびれなどの症状が解消されます。

Qフローレンス法

Qフローレンス法は、脊柱管狭窄症、すべり症、腰椎不安定症に対して行える、リスクの少ない低侵襲治療です。

経皮的に専用デバイスを挿入して、不安定となっている背骨を安定化させ、狭くなった脊柱管を広げてすべりを治せます。

腰痛でお悩みのある方は、是非一度当院での診察を受けることをご検討ください。

この記事の執筆者

整形外科医 簑輪 忠明

所属学会・資格

日本腰痛学会

日本内視鏡外科学会

日本医師会認定産業医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

セルゲル法 認定医

オゾン治療 認定医

フローレンス法 認定医