脊柱管狭窄症の予防法:日常生活でできること

カテゴリー:

脊柱管狭窄症は、腰痛の原因の一つで60代以降の中高年に増えやすいものです。

今回は、脊柱管狭窄症の予防法に関して解説します。

脊柱管狭窄症の症状と原因

脊柱管狭窄症とは、脊柱管(背骨の中の脊髄の通り路)または椎間孔(末梢神経の通り路)が異常に狭い状態により、脊髄または神経根が圧迫されている状態のことをいいます。

症状

主な症状は、腰の痛み、お尻や足のしびれ、間欠性跛行(歩くと痛くなり休むと再び歩けるようになる、を繰り返す)、力が入りにくいなどです。

症状は一般的に徐々に発症し、重度の場合には、尿失禁、便失禁、性機能障害などもあります。また筋力低下などが出現し、歩行困難になることもあります。

原因

脊柱管狭窄症の原因は一般的に、腰回りの作業の繰り返しや肥満により背骨に負担がかかり、変形や黄色靭帯と呼ばれる背骨の靭帯が肥厚し神経を圧迫することとされています。

知らず知らずのうちに進行し、気付いた時には脊柱管狭窄症になっている場合も多いです。

脊柱管狭窄症の予防法

脊柱管狭窄症にならないために、現在脊柱管狭窄症と診断を受けている場合は今後これ以上進行させないために、どのようにすればよいでしょうか?

主な予防法としては、

1.腰回りの背骨の負担を減らすため股関節や肩甲骨まわりの筋肉を動かす

2.反り腰姿勢を改善する

3.腰に負担のかからない動きを反復させる

などがあります。

股関節や肩甲骨周りの筋肉を動かす

股関節周りの筋肉や肩甲骨周りの筋肉が硬いままだと、関節の動きが悪くなったり、姿勢が悪くなり腰椎に負担がかかりやすくなります。これは脊柱管狭窄症に繋がります。

反り腰姿勢の改善にも繋がりますので、まずはこのようなストレッチを行ってみましょう。

・太ももの前面のストレッチ

大腿四頭筋と呼ばれる太ももの前側の筋肉を伸ばします。大腿四頭筋が硬くなると骨盤が前傾し、腰が反りやすくなります。正しい姿勢が取りづらく、股関節の動きも悪くなるので柔軟性を上げましょう。

片膝を立てた状態で、伸ばしたい方の足を持ち、太ももの前側の筋肉をストレッチします。

バランスが取りづらい場合は手すりや椅子などにつかまっても構いません。

できる方は正座の状態から片足を伸ばし、後ろに手を付きながらのストレッチでも構いません。

お腹を少し丸めるようにすると伸びやすくなり反り腰改善にも繋がります。

・お尻周りのストレッチ

お尻の筋肉が硬くなると、股関節の動きが制限されたり、痺れなどの症状に繋がることもありますので、柔軟性を上げましょう。

足を組み、背筋を伸ばしたまま上半身を前に倒します。お尻の後ろ側の筋肉(大臀筋)がストレッチされます。

膝を傷める可能性がありますので、膝を下に押したり、無理に体を倒しすぎないようにしてください。

足を組み、背筋を伸ばしたまま上半身を膝の方向に斜め前に倒します。

お尻の横の筋肉(中殿筋、小殿筋など)がストレッチされます。

・肩甲骨周りのストレッチ

肩甲骨の周りが硬くなると、猫背姿勢になりやすく、肩、首、背中の動きが悪くなり腰椎に負担がかかりやすくなります。特に腋(わき)の後ろ側の筋肉(広背筋)の軟性を上げることが重要です。

壁の正面に立ち、肘を壁の高い位置に置きます。

背中をまっすぐにしたままお尻を後ろに引くと広背筋がストレッチされます。

反り腰姿勢を改善する

反り腰姿勢が続くと、常に腰に負担がかかる状態になります。腰や背中の筋肉が短縮して硬くなります。

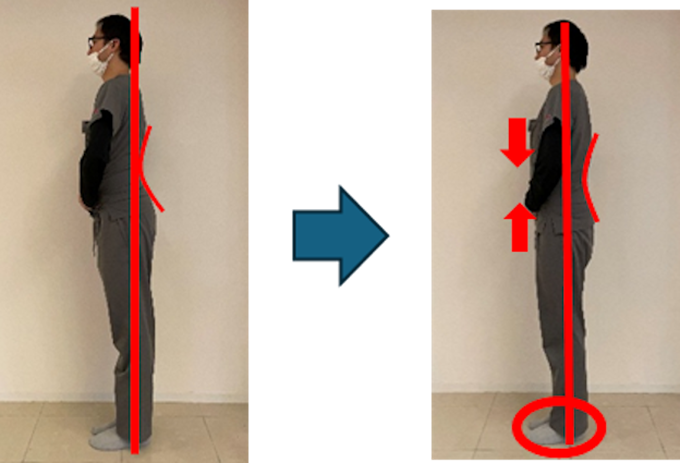

反り腰を改善するためには、前述したストレッチなどを行ってから、足裏の真ん中あたりに体重を乗せながら、腹筋を縮める意識で立ちましょう。

上記のような姿勢が取りづらい場合は以下の運動を行い、骨盤や背骨を操作する感覚を身に付けてから姿勢を取ってみましょう。

・椅子に座り

骨盤を後傾させながら背骨を前に曲げます。

骨盤をまっすぐ起こし背骨を伸ばします。

①②の動きを2~3分繰り返し骨盤、背骨全体を動かす感覚を身に付けましょう。

できる方は正座でも行ってみましょう。

腰に負担のかからない動きを反復

・荷物の揚げ降ろし

腰に負担のかかる動きと言えば、まずは荷物を持ち上げることが思い浮かびます。

前屈姿勢から荷物を持ち上げると、テコの原理で腰椎への負荷が大きくなります。荷物を上げ下げする時は、軽い荷物でも前屈ではなく、右画像のようにしゃがんだ状態で背骨がなるべく垂直に近い状態から下半身の筋肉を使って上下に動かすようにしましょう。

荷物は体から離さず、右画像のように身体の重心に近い位置に近付けましょう。

現場仕事で重量物を荷揚げする方は特に同じ作業を繰り返すことになりますので要注意です。

・腰への負担の少ない歩き方

歩く時は特に何も意識せず歩いていますが、「歩行」は一日に行う人間の動作で一番多いですので、歩き方の良し悪しが腰への負担に違ってきます。

歩く際は前傾姿勢だったり、つま先を外に開くガニ股歩きだったりすると、腰に負担がかかりやすい歩き方になります。

ではどのように歩けばよいでしょうか?

骨盤の真ん中にある「仙骨」を意識すれば、歩きやすくなります。

片手でも両手でも構いませんので、後ろに手を回し、仙骨を前に押しながら歩いてみましょう。いつもより少し歩きやすくなります。

仙骨を意識することで、身体の重心移動がスムーズになり、ラクに歩けるようになります。姿勢もよくなり、腰への負担も軽減します。

歩き始めに仙骨を押しながら歩き、しばらくしたら手を放し、そのまま押されている意識を保ったまま歩いてみましょう。

脊柱管狭窄症と診断されたことのある方は、一度当院での診察を受けることをご検討ください。