脊柱管狭窄症の治療法:手術と保存療法の比較

カテゴリー:

腰部の脊柱管狭窄症は50歳代からの方によくみられる脊椎疾患の一つです。

今回は脊柱管狭窄症の治療方法に関して解説します。

脊柱管狭窄症とは

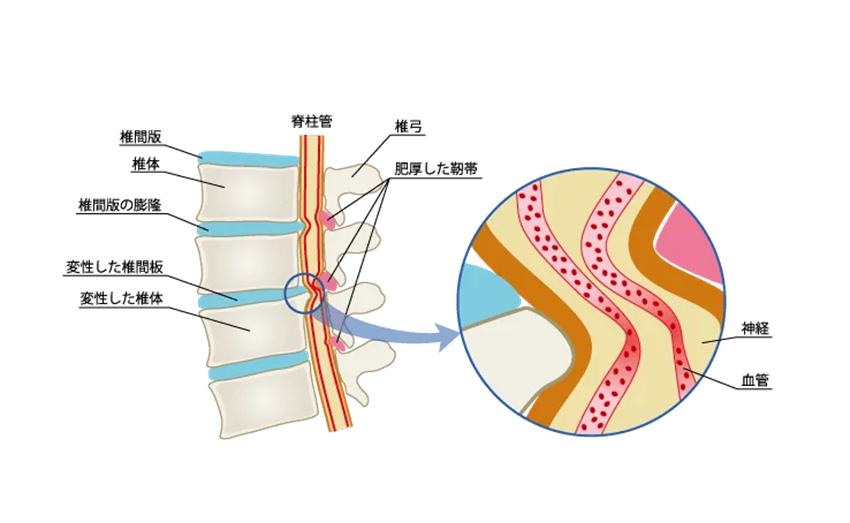

脊柱管狭窄症は背骨の中にある神経の通り道(=脊柱管)が狭くなった状態です。

脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで、腰の痛み、下肢の痛みやしびれ、臀部の痛みやしびれ、異常感覚などが発生します。

腰部脊柱管狭窄症の特徴的な症状の一つは、間欠性跛行です。歩くときは足に痛みやしびれを感じて歩けなくなり、少し休むと楽になりまた歩けるが、しばらくすると再び痛くなる、という状態です。間欠性跛行になったら、100~500メートル歩くだけでも困難になります。

脊柱管狭窄症が進行すればするほど、排尿・排便障害も現れることがあります。

脊柱管狭窄症の治療

保存療法

脊柱管狭窄症の保存療法は薬物療法や運動療法などがあります。

薬物療法では、消炎鎮痛剤、神経の血流を改善する薬などを服用して、痛みなどの症状を緩和させます。理学療法では、リハビリやストレッチなどをして、筋力トレーニングをすることで腰痛の改善や下肢痛の軽減を図ります。

・メリット:

体への負担が少なく、費用が比較的安いです。

高齢者や持病がある方にとって、全身麻酔や術後の合併症のリスクを避けることができます。

・デメリット:

神経の圧迫そのものを取り除くわけではないため、根本治療にはならず、症状の完全な解消は難しいです。

効果が出るまでに数週間〜数か月かかることがあります。

保存療法で効果が見られない場合は、症状が進行してしまうこともあります。

外科的手術

保存療法で改善がない場合、脊柱管狭窄症が進行して症状が悪化したり歩行障害になったりした場合は、外科的手術が検討されます。

脊柱管狭窄症の手術は、腰椎椎弓切除術と脊椎固定術が一般的です。

腰椎椎弓切除術は全身麻酔にて、内視鏡を使用して行われ、背部の皮膚を切開し、椎弓の一部や肥厚した黄色靭帯を切除することにより神経の圧迫を取り除き、脊柱管を広げます。

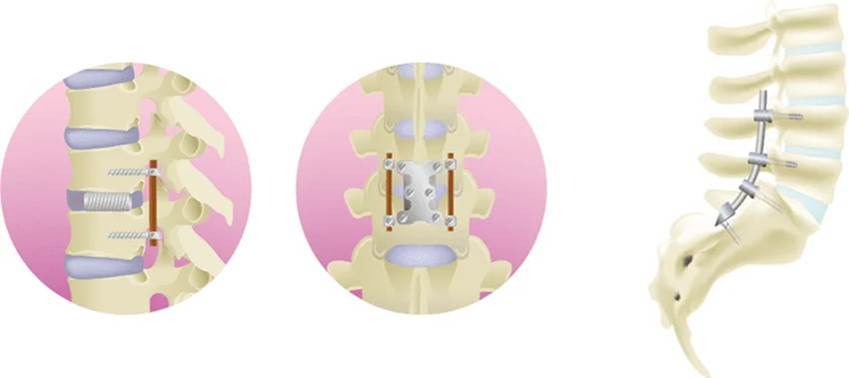

脊椎固定術は全身麻酔にて、背部の皮膚を切開し、変性した椎間板を取り除いて、腰骨から採取した骨を詰めたケージを入れて、脊椎をスクリューとロッドで椎骨を固定します。腰椎椎弓切除術の後に行われる場合もあります。

・メリット:

狭窄の原因となっている骨や靭帯を除去することで、神経の通り道を広げ、症状の根本改善が期待できます。

日常生活の質(QOL)の向上が期待できます。

医療機関によりますが、健康保険が適応されます。

・デメリット:

入院期間は1~2週間ほど必要です。

術後の社会復帰までに時間(数週間~数ヶ月)がかかります。

感染、出血、神経損傷などのリスクがあります。特に高齢者や持病がある方は要注意です。

切除範囲が少なすぎると、症状が残ってしまうことがあります。

再発の可能性があります。手術部位が再び悪化するケースもあれば、別の部位が狭窄になることもあります。

術後に脊椎が不安定になった場合は、再手術(脊椎固定術)が行われます。

手術の技術も熟練を要しますので、専門的な病院でないと手術を受けることができません。

低侵襲施術—フローレンス法・Qフローレンス法

近年は脊柱管狭窄症に対して低侵襲施術も行われるようになりました。

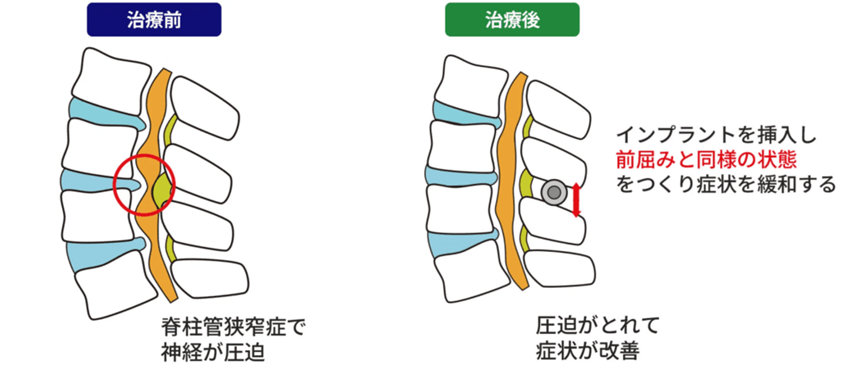

フローレンス法とQフローレンス法は、脊柱管狭窄症・すべり症などに対して行える、リスクの少ない低侵襲治療です。

部分麻酔と鎮静下で経皮的にデバイスを挿入して、狭くなった脊柱管を広げます。

デバイスを入れることで脊柱の回旋や屈曲を維持しながら、椎体の安定化を図り、脊柱管を広げて、椎間板の突出を抑えて黄色靭帯肥厚を軽減できます。狭くなっていた脊柱管が広がることにより、痛みが解消されます。

・メリット:

筋肉や骨を大きく切除しないため、体への負担が少ないです。高齢者でも治療を受けることができます。

部分麻酔と鎮静下で行われますので、高齢者や基礎疾患のある方にも安全に行えます。

日帰りでできますので、入院が必要ありません。社会復帰や日常生活への復帰が早いです。

脊椎固定術と異なり、施術後に脊椎の可動性に制限がありません。

脊柱管狭窄症の外科手術と違い、再発率が極めて低いです。

挿入されたデバイスは挿入から一定期間後に安全に除去できます

・デメリット:

脊柱管狭窄症の原因によっては治療効果が出にくい場合、もしくは適応外となる場合もあります。

重度のすべり症は適応外となります。

日本で受けられるフローレンス法・Qフローレンス法は、健康保険適用外で、全額自費負担となります。

脊柱管狭窄症と診断されたことのある方は、一度当院での診察を受けることをご検討ください。